LCCN推進研究会

活動目的

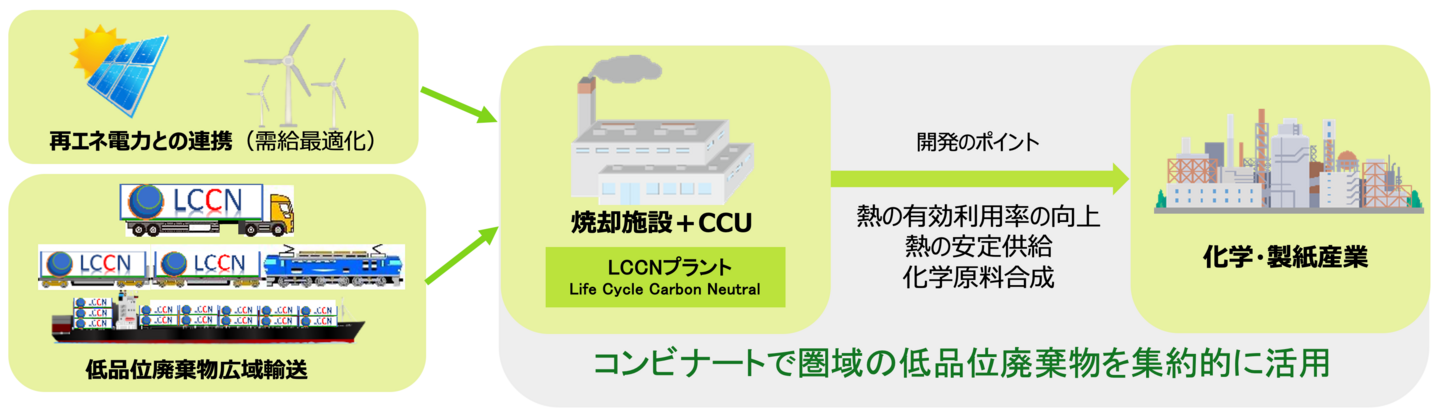

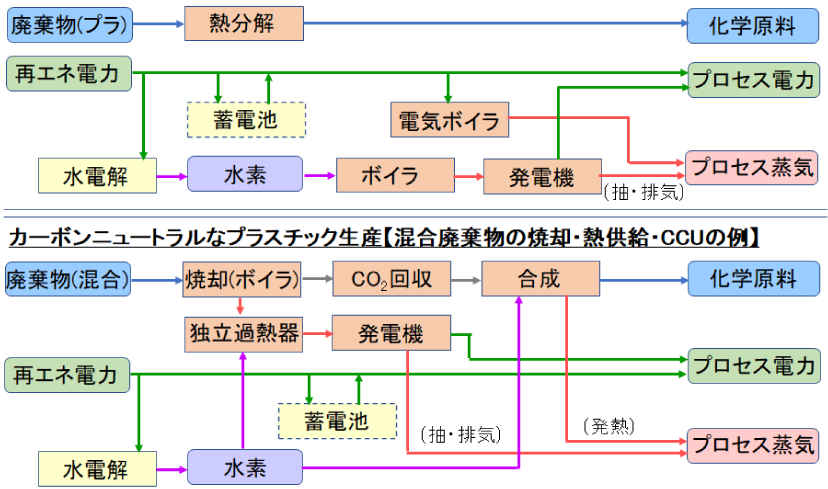

素材産業と廃棄物処理の双方において、リサイクル困難な低品位廃棄物の廃棄を含む全ての工程のカーボンニュートラル化(ライフサイクルカーボンニュートラル:LCCN®)の早期かつ経済的な実現を目指す。その1つの方法として、”LCCN®循環システム”を構築することを念頭に、並行してカーボンニュートラルに資する取り組みを促進する。”LCCN®循環システム”とは、廃プラスチックのリサイクルやバイオマスプラスチックの利用促進と並行して、低品位廃棄物(一廃・産廃)を集積し、LCCN®プラントで焼却・熱回収して化学、製紙工程の熱源として利用し、発生するCO2を用いて化学原料を合成するもの。厨芥類や農業廃棄物等をバイオガス化する場合は、発酵工程で生成するCO2も化学原料となる得る。また、コンクリートや焼却灰等へのCO2の固定化を並行して行う仕組みを目指す。

注)LCCN®️は、環境省及び(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20223C02)(環境省・廃棄物適正処理推進課による行政推薦課題)の支援を受けて研究を進める中で醸成されたコンセプトです。

活動特色

- 化学工学会、廃棄物資源循環学会等と連携して研究を実施

- 複数都道府県を跨ぐ圏域での連携の可能性検討・推進

- LCCN®循環システムに関わる技術提案・実証

- 東京湾周辺、瀬戸内海周辺ほかの国内圏域と、アジアの都市・圏域を対象にモデル事業を推進

LCCN®への接続に制約のある地域も出てくる。そこでは、発電効率の向上、地域製造業との連携等、熱利用の高度化の工夫による脱炭素を推進することが考えられる。

CNの実現に向けて

CNの実現に向けて求められるシステム

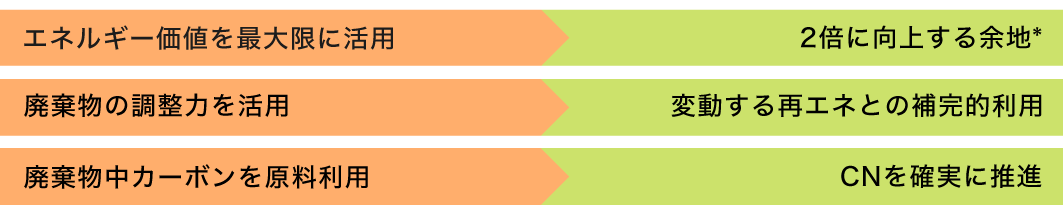

リサイクルが困難な低品位廃棄物の

システム実現に必要な開発

既存要素技術を連携させた高効率なシステムを開発・実装する

活動対象地域例

国内では、化学コンビナートが複数立地し、大量の廃棄物が発生する大都市を抱え、廃棄物の海上輸送に適した内海を含む東京湾、瀬戸内海の2地域を事業化に向けた優先対象地域となり得るが、対象は必ずしもこの限りではない。海外では、ある程度文化が近く、焼却炉の建設が今後加速されることが見込まれるアジア地域を優先対象地域とする。これ以外の地域も含めて、情報共有や共同研究、連携を実施しながら、各圏域でLCCN®の社会実装に向けて活動する

東京湾圏域

- 千葉、川崎、鹿島の主要コンビナートが存在

- 人口密集地域で廃棄物供給量が多い

- 東京湾を活用した廃棄物輸送の可能性(陸上輸送に比べて近隣住民の理解が得られやすい)

瀬戸内海湾圏域

- 西日本には大規模なコンビナートが複数存在

- 京阪神を含めて圏域全体では廃棄物供給量が多い

- 瀬戸内海を活用した廃棄物輸送の可能性(陸上輸送に比べて近隣住民の理解が得られやすい)

アジア都市及びその周辺圏域

- 多くのアジアの都市では、廃棄物の埋めたてからの脱却が喫緊の課題である一方、焼却炉の導入は容易ではない

- 産業の低・脱炭素化は重要な課題となっており、カーボンニュートラルの達成が2050年よりも前に設定されている場合もある

複数地域で事業化を推進

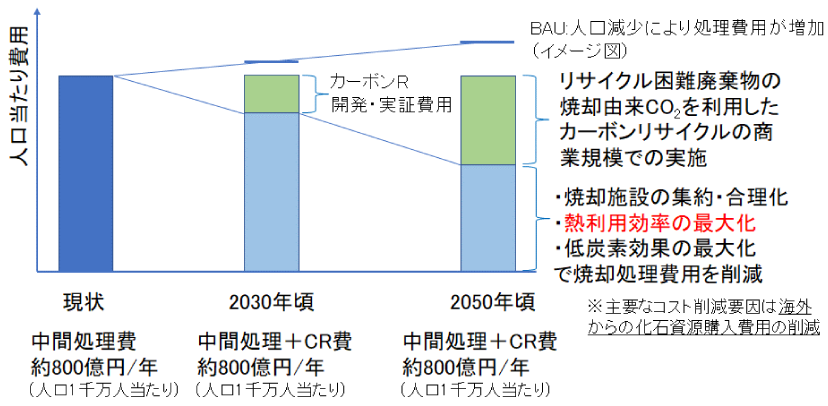

低品位廃棄物の高効率処理・利用で経済的にカーボンリサイクルを実現

- コンビナート等で廃棄物焼却熱やCCUの発熱を製造プロセスで安定・高効率に利用することで、ケミカルリサイクルに遜色のないエネルギー効率でカーボンリサイクルを実施。

- 低品位廃棄物処理の効率化と、熱及び炭素源としての高効率利用によって、カーボンリサイクルを、実質的な追加的コストなしに実施することを追求。

- 化学・製紙産業側の視点ではカーボンニュートラルを達成、廃棄物セクターの視点ではカーボンネガティブを実現。

焼却熱利用+CCUでケミカルリサイクルと同等のエネルギー効率を追求

研究会の運営

- プラスチックや紙の生産・利用、廃棄物処理等に関わる企業、自治体・省庁、大学・研究機関に広く参加していただき、LCCN®の有用性を共有し、普及展開の計画を具体化する。

- 産官学の参加機関や個人の協力の下、技術や制度の検討や実証、事業化を進めるべく、公的資金獲得や民間投資の促進に向けて活動する。

- 第1期の活動期間は約10年間。

- 以降、第2期以降へと活動期間を随時更新。

現状では非効率な低品位廃棄物の焼却・発電の効率を飛躍的に改善することで、

カーボンリサイクルの初期開発費や将来の事業費を確保する